On ne reconnaît plus le hockey

Hockey mercredi, 28 nov. 2012. 09:56 jeudi, 25 avr. 2024. 19:38

Les lignes qui suivent m'ont été inspirées par la chronique bien ficelée de Marc Denis sur RDS.ca mardi. Marc, un ex-choix de première ronde de l'Avalanche du Colorado, disait ressentir une montée de pression «à cause des opportunistes qui profitent d'un arrêt de travail injustifiable pour traîner dans la boue un sport qui m'a façonné», a-t-il écrit.

Dans nos vies, nous avons tous vécu, à un moment ou un autre, un événement qui a donné naissance au profond attachement que nous avons pour le hockey. Dans ma ville natale de Chicoutimi (qui a servi de tremplin à la belle carrière professionnelle de Marc Denis), j'ai commencé très jeune à m'intéresser au hockey. Je frappais à la porte de l'adolescence quand Maurice Richard a annoncé sa retraite après avoir marqué trois buts dans un match inter-équipe du camp d'entraînement, en 1960.

Ce fut d'ailleurs ma première grande déception sportive. Le Rocket avait 39 ans. C'était normal que la cloche de la retraite sonne pour lui, mais après avoir subi une lacération au tendon d'Achille au cours de la saison précédente, une blessure dont la majorité des joueurs ne se remettaient pas, il avait quand même marqué 19 buts en 51 matchs. Je l'imaginais donc encore très utile au Canadien. Je l'ai regardé annoncer sa retraite à la télé, la mort dans l'âme.

Le printemps suivant, après une séquence record de cinq coupes Stanley consécutives, de 1955 à 1960, j'ai assisté à l'élimination du Canadien face au Blackhawks de Chicago. Bon premier au classement, le Canadien avait devancé les Hawks par 17 points, rien de moins. Dans le sixième et dernier match au Chicago Stadium, le Canadien a perdu 3-0. Grippé ce soir-là, je faisais 100 degrés de fièvre au début du match. À la fin de la soirée, j'étais plus malade que jamais. Cette défaite avait fait bondir ma température à 103 degrés. C'est à ce moment que j'ai compris toute la place que le hockey et le Canadien occupaient déjà dans ma jeune existence.

J'ai été chanceux. Beaucoup plus chanceux que tous les vrais mordus qui auraient aimé embrasser la carrière de journaliste afin de pouvoir se rendre jusqu'au vestiaire du Canadien, calepin en mains. Très jeune, j'y ai rêvé. Le terme n'est pas assez fort. Je lisais tout sur l'équipe. Je ne recueillais jamais assez d'informations pour me satisfaire. J'étais beaucoup plus concentré là-dessus que sur mes études.

Toutefois, pour me permettre de caresser cette ambition que je croyais pourtant irréaliste, il me fallait sortir de la région. Un jour, j'ai rempli la voiture de tout ce qui m'appartenait et je suis parti. Direction Montréal où un poste de journaliste m'attendait au Journal de Montréal.

Je vivais à quelques kilomètres du Forum, mais je me sentais à des années-lumière du Canadien. Contre toute attente, je me suis vu offrir la couverture des Expos moins de 10 mois après mon arrivée au Journal. Ma réaction à cette étonnante proposition a été celle d'un ti-cul inconscient de tout ce que pouvait lui apporter la couverture d'une équipe des ligues majeures. J'ai décliné la promotion. J'ai préféré jouer à la roulette russe en misant à long terme sur mes chances de décrocher un jour le beat du Canadien.

J'ai finalement gagné à la loto quand, six mois plus tard, à la suite d'un extraordinaire concours de circonstances, je me suis vu accorder la mission de couvrir le Canadien, sept jours par semaine, neuf mois par année, au Forum comme à l'extérieur. Et 42 ans plus tard, j'occupe toujours un siège permanent sur la passerelle, peu importe que les endroits aient été le Forum, le Centre Molson ou le Centre Bell durant ces quatre décennies.

Gagner à tout prix

À l'instar de Marc Denis, je n'aime pas ce que je vois en ce moment. Le hockey, qui a été très bon pour moi, est en train de se faire sérieusement écorcher. Dieu sait où la cupidité des dirigeants et des patineurs va mener leur sport. Plus rien ne sera jamais pareil, c'est certain.

Le hockey a déjà été un sport magnifique. Il a été joué avec passion par des athlètes tout aussi magnifiques. Dans les vestiaires, personne ne connaissait la valeur du chèque de paye de ses coéquipiers. Les fameux comparables entre joueurs n'existaient pas. Il n'y avait pas de jalousie. Aux quatre coins de la ligue, il n'y avait qu'un sujet de conversation: GAGNER. Il fallait gagner à tout prix. Le sentiment était si fort que les joueurs n'en dormaient pas à la veille des grands événements.

Les joueurs étaient tellement fidèles à leur chandail qu'ils vivaient dans la crainte d'être échangés. Aujourd'hui, un joueur qui écoule toute sa carrière avec la même organisation est considéré comme un oiseau rare. On regarde avec énormément de respect Steve Yzerman, Joe Sakic et Martin Brodeur qui n'ont connu qu'un seul employeur. Les deux premiers sont au Panthéon de la renommée et le troisième y entrera dès sa première année d'éligibilité.

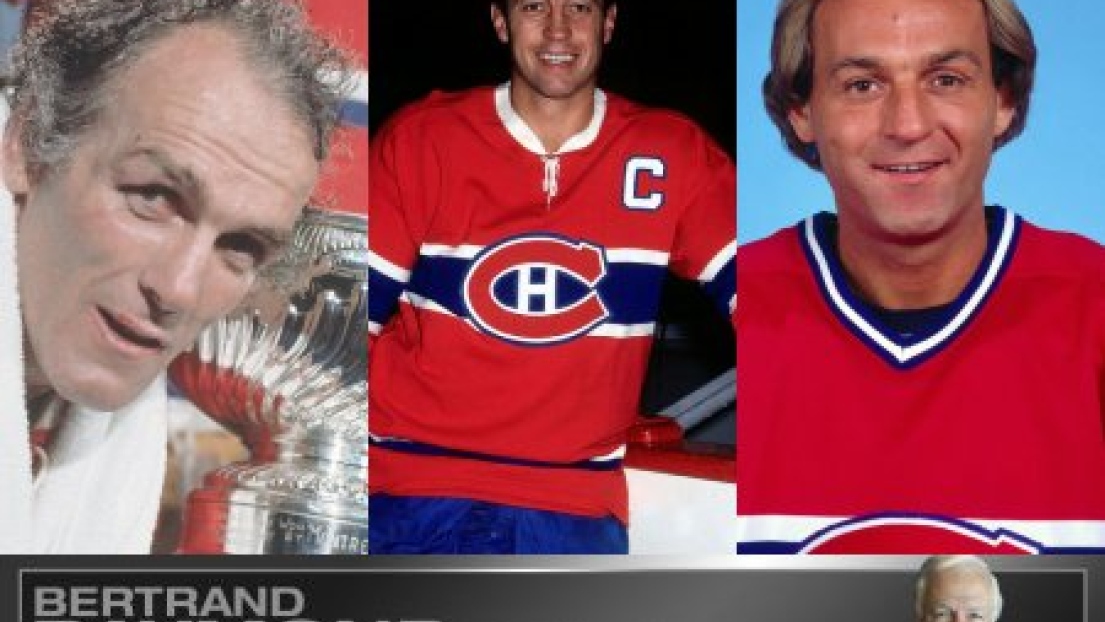

Je suis fier d'avoir côtoyé Jean Béliveau, Henri Richard, Yvan Cournoyer, Serge Savard et Bob Gainey, tous de grands capitaines. J'ai vu Ken Dryden et Patrick Roy être directement responsables de quelques coupes Stanley. J'ai connu Sam Pollock qui était toujours trois ans en avant de son temps dans sa chaise de directeur général. Bobby Orr, Wayne Gretzky, Ti-Guy et des dizaines d'autres m'ont souvent gardé sur le bout de mon siège.

Il y a encore de très grands athlètes sur les patinoires de la Ligue nationale, mais l'esprit n'est plus le même. On ne sait plus trop qui joue pour lui et qui joue pour l'équipe? Qui est un coéquipier modèle et qui ne l'est pas? Qui aime le hockey pour le plaisir de jouer ou strictement pour l'argent?

Ils sont tous des PME sur patins. Des PME en guerre contre des milliardaires dont plusieurs seraient incapables d'offrir une réponse intelligente si on leur demandait d'identifier ceux qui ont tracé la voie avant eux. Des milliardaires dont la stratégie est de servir des crocs-en-jambe à leurs partenaires en se foutant royalement du système établi. Tous des gens qui s'étaient dotés de moyens pour contrôler les finances de l'industrie après le dernier lock-out et qui n'ont pas été foutus de respecter le système pour lequel ils nous avaient privés d'une saison complète.

Les intérêts de Bettman

Qui sait ce qui nous attend cette fois? Les propriétaires ont déjà gagné la bataille, mais que la partie soit gagnée ne les intéresse pas vraiment. Il leur faut écraser ceux qui font les frais du spectacle, les humilier, leur casser les reins et ridiculiser leur syndicat en faisant la preuve une nouvelle fois qu'il n'est pas aussi puissant que les athlètes le croient.

Gary Bettman tente de faire croire que ce lock-out a été décrété et maintenu dans les meilleurs intérêts du hockey. Il ne semble pas craindre que les amateurs ne reviennent plus dans les marchés où il a lui-même logé des équipes qui n'en finissent plus de végéter. Au diable la clientèle. L'important n'est-il pas de causer la défaite de celui qui a déjà fait plier le baseball?

Bettman nous fait regretter ses prédécesseurs à la tête de la ligue. Il nous fait regretter ce qu'était le hockey avant son arrivée. Bien sûr, il a généré des revenus mirobolants en faisant habilement le jeu des propriétaires. Mais oublions juste un petit instant l'aspect finances du hockey. Juste une seconde, si vous le permettez. Essayons juste de nous souvenir de ce qu'était le hockey à l'époque où toutes les légendes, que nous avons admirées et qui ont été nos héros, ne vivaient que pour leur équipe et le public.

L'argent a fait tellement de ravages au hockey que ça soulève de l'écoeurement. Il a détruit de beaux rêves. Il a éliminé tout sentiment d'appartenance. Joueurs et propriétaires, qui sont responsables du fait que le hockey soit devenu méconnaissable, ont ce qu'ils méritent en ce moment.

Les amateurs, eux, auraient tellement mérité mieux.

Dans nos vies, nous avons tous vécu, à un moment ou un autre, un événement qui a donné naissance au profond attachement que nous avons pour le hockey. Dans ma ville natale de Chicoutimi (qui a servi de tremplin à la belle carrière professionnelle de Marc Denis), j'ai commencé très jeune à m'intéresser au hockey. Je frappais à la porte de l'adolescence quand Maurice Richard a annoncé sa retraite après avoir marqué trois buts dans un match inter-équipe du camp d'entraînement, en 1960.

Ce fut d'ailleurs ma première grande déception sportive. Le Rocket avait 39 ans. C'était normal que la cloche de la retraite sonne pour lui, mais après avoir subi une lacération au tendon d'Achille au cours de la saison précédente, une blessure dont la majorité des joueurs ne se remettaient pas, il avait quand même marqué 19 buts en 51 matchs. Je l'imaginais donc encore très utile au Canadien. Je l'ai regardé annoncer sa retraite à la télé, la mort dans l'âme.

Le printemps suivant, après une séquence record de cinq coupes Stanley consécutives, de 1955 à 1960, j'ai assisté à l'élimination du Canadien face au Blackhawks de Chicago. Bon premier au classement, le Canadien avait devancé les Hawks par 17 points, rien de moins. Dans le sixième et dernier match au Chicago Stadium, le Canadien a perdu 3-0. Grippé ce soir-là, je faisais 100 degrés de fièvre au début du match. À la fin de la soirée, j'étais plus malade que jamais. Cette défaite avait fait bondir ma température à 103 degrés. C'est à ce moment que j'ai compris toute la place que le hockey et le Canadien occupaient déjà dans ma jeune existence.

J'ai été chanceux. Beaucoup plus chanceux que tous les vrais mordus qui auraient aimé embrasser la carrière de journaliste afin de pouvoir se rendre jusqu'au vestiaire du Canadien, calepin en mains. Très jeune, j'y ai rêvé. Le terme n'est pas assez fort. Je lisais tout sur l'équipe. Je ne recueillais jamais assez d'informations pour me satisfaire. J'étais beaucoup plus concentré là-dessus que sur mes études.

Toutefois, pour me permettre de caresser cette ambition que je croyais pourtant irréaliste, il me fallait sortir de la région. Un jour, j'ai rempli la voiture de tout ce qui m'appartenait et je suis parti. Direction Montréal où un poste de journaliste m'attendait au Journal de Montréal.

Je vivais à quelques kilomètres du Forum, mais je me sentais à des années-lumière du Canadien. Contre toute attente, je me suis vu offrir la couverture des Expos moins de 10 mois après mon arrivée au Journal. Ma réaction à cette étonnante proposition a été celle d'un ti-cul inconscient de tout ce que pouvait lui apporter la couverture d'une équipe des ligues majeures. J'ai décliné la promotion. J'ai préféré jouer à la roulette russe en misant à long terme sur mes chances de décrocher un jour le beat du Canadien.

J'ai finalement gagné à la loto quand, six mois plus tard, à la suite d'un extraordinaire concours de circonstances, je me suis vu accorder la mission de couvrir le Canadien, sept jours par semaine, neuf mois par année, au Forum comme à l'extérieur. Et 42 ans plus tard, j'occupe toujours un siège permanent sur la passerelle, peu importe que les endroits aient été le Forum, le Centre Molson ou le Centre Bell durant ces quatre décennies.

Gagner à tout prix

À l'instar de Marc Denis, je n'aime pas ce que je vois en ce moment. Le hockey, qui a été très bon pour moi, est en train de se faire sérieusement écorcher. Dieu sait où la cupidité des dirigeants et des patineurs va mener leur sport. Plus rien ne sera jamais pareil, c'est certain.

Le hockey a déjà été un sport magnifique. Il a été joué avec passion par des athlètes tout aussi magnifiques. Dans les vestiaires, personne ne connaissait la valeur du chèque de paye de ses coéquipiers. Les fameux comparables entre joueurs n'existaient pas. Il n'y avait pas de jalousie. Aux quatre coins de la ligue, il n'y avait qu'un sujet de conversation: GAGNER. Il fallait gagner à tout prix. Le sentiment était si fort que les joueurs n'en dormaient pas à la veille des grands événements.

Les joueurs étaient tellement fidèles à leur chandail qu'ils vivaient dans la crainte d'être échangés. Aujourd'hui, un joueur qui écoule toute sa carrière avec la même organisation est considéré comme un oiseau rare. On regarde avec énormément de respect Steve Yzerman, Joe Sakic et Martin Brodeur qui n'ont connu qu'un seul employeur. Les deux premiers sont au Panthéon de la renommée et le troisième y entrera dès sa première année d'éligibilité.

Je suis fier d'avoir côtoyé Jean Béliveau, Henri Richard, Yvan Cournoyer, Serge Savard et Bob Gainey, tous de grands capitaines. J'ai vu Ken Dryden et Patrick Roy être directement responsables de quelques coupes Stanley. J'ai connu Sam Pollock qui était toujours trois ans en avant de son temps dans sa chaise de directeur général. Bobby Orr, Wayne Gretzky, Ti-Guy et des dizaines d'autres m'ont souvent gardé sur le bout de mon siège.

Il y a encore de très grands athlètes sur les patinoires de la Ligue nationale, mais l'esprit n'est plus le même. On ne sait plus trop qui joue pour lui et qui joue pour l'équipe? Qui est un coéquipier modèle et qui ne l'est pas? Qui aime le hockey pour le plaisir de jouer ou strictement pour l'argent?

Ils sont tous des PME sur patins. Des PME en guerre contre des milliardaires dont plusieurs seraient incapables d'offrir une réponse intelligente si on leur demandait d'identifier ceux qui ont tracé la voie avant eux. Des milliardaires dont la stratégie est de servir des crocs-en-jambe à leurs partenaires en se foutant royalement du système établi. Tous des gens qui s'étaient dotés de moyens pour contrôler les finances de l'industrie après le dernier lock-out et qui n'ont pas été foutus de respecter le système pour lequel ils nous avaient privés d'une saison complète.

Les intérêts de Bettman

Qui sait ce qui nous attend cette fois? Les propriétaires ont déjà gagné la bataille, mais que la partie soit gagnée ne les intéresse pas vraiment. Il leur faut écraser ceux qui font les frais du spectacle, les humilier, leur casser les reins et ridiculiser leur syndicat en faisant la preuve une nouvelle fois qu'il n'est pas aussi puissant que les athlètes le croient.

Gary Bettman tente de faire croire que ce lock-out a été décrété et maintenu dans les meilleurs intérêts du hockey. Il ne semble pas craindre que les amateurs ne reviennent plus dans les marchés où il a lui-même logé des équipes qui n'en finissent plus de végéter. Au diable la clientèle. L'important n'est-il pas de causer la défaite de celui qui a déjà fait plier le baseball?

Bettman nous fait regretter ses prédécesseurs à la tête de la ligue. Il nous fait regretter ce qu'était le hockey avant son arrivée. Bien sûr, il a généré des revenus mirobolants en faisant habilement le jeu des propriétaires. Mais oublions juste un petit instant l'aspect finances du hockey. Juste une seconde, si vous le permettez. Essayons juste de nous souvenir de ce qu'était le hockey à l'époque où toutes les légendes, que nous avons admirées et qui ont été nos héros, ne vivaient que pour leur équipe et le public.

L'argent a fait tellement de ravages au hockey que ça soulève de l'écoeurement. Il a détruit de beaux rêves. Il a éliminé tout sentiment d'appartenance. Joueurs et propriétaires, qui sont responsables du fait que le hockey soit devenu méconnaissable, ont ce qu'ils méritent en ce moment.

Les amateurs, eux, auraient tellement mérité mieux.